現実の社会のものづくりの世界では、テレビ、携帯電話、時計、デジカメなどの、家電製品から自動車、電車、飛行機まで、身の回りのあらゆるものがオートメーション化されコンピュータ管理された工場で生産されている。設計でもコンピュータ化は著しく、紙にかかれる図面に代わって数多くの設計がCAD(Computer Aided Design)で行われるようになってきている。すでに、身の回りのあらゆるものがコンピュータを使って設計され、生産されている。

現実の社会のものづくりの世界では、テレビ、携帯電話、時計、デジカメなどの、家電製品から自動車、電車、飛行機まで、身の回りのあらゆるものがオートメーション化されコンピュータ管理された工場で生産されている。設計でもコンピュータ化は著しく、紙にかかれる図面に代わって数多くの設計がCAD(Computer Aided Design)で行われるようになってきている。すでに、身の回りのあらゆるものがコンピュータを使って設計され、生産されている。子ども達の世界はどうだろうか。生まれた時からコンピュータゲームが当たり前にあり、3次元のゲームで毎日のように遊んでいる。コンピュータの操作に関する戸惑いは年々なくなってきている。ならば市販の3次元CADも簡単に扱えるのではないかと考えたのだが、いくら言葉で説明しても、思い通りに立体を描くことができない。多くの子ども達がコンピュータの操作には慣れていても、空間的に考える力をもちあわせていないのだ。現代の子ども達は、コンピュータゲームが普及した分、幼少時代の遊びの中で手足を動かし直接ものに接する機会が減っている。空間的な感覚も十分ではないのかもしれない。

第三角法による正投影図の学習は、まさにこの空間的に考える力を修得させるための学習であったことにいまさらながら気づかされる。キャビネット図や等角図と違い、第三角法では頭の中で立体を思い浮かべ、前、上、横と自由に頭の中でその立体を動かすことができなければ図面を描くことはできない。黒板だけでは当然説明できず、多くの立体模型などを使って授業を展開しなければならなかった。残念だが、こうした第三角法の実践*1は未だに全国的に定着するに至っておらず、今回の学習指導要領*2では第三角法の記載さえなくなってしまった。

ならば、コンピュータ上でこの空間的に考える力をトレーニングすることはできないだろうかと考え、超簡易3Dエディタ「立体グリグリ」を開発*3し1996年からインターネットで公開*4した。

本報告では、この6年間実践を重ねてきた「立体グリグリ」を用いた製図学習について報告したい。

2. 「立体グリグリ」と関連する教材教具

1) 「立体グリグリ」とは

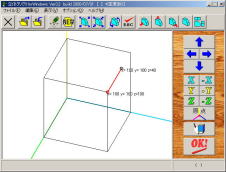

「立体グリグリ」は、ワイヤーフレーム表示(線画)の簡易3次元CADである。Windows95,98,2000,XP上で動作するフリーソフトとして公開されており、誰でも無料で使うことができる。

拡大、縮小、連続回転、正面、平面、右側面、等角、第三角法などのボタンが用意されており、マウスでクリックするだけで簡単に立体を動かすことができる。矢印のボタンを押せば微妙に角度を変えることもできる。

これまでの実践で生徒達が作り上げた作品がサンプルとして組み込まれているので、読み出して自由に動かすだけならば、5分もあれば誰にでも操作可能である。

2) 3次元作図機能

立体グリグリで立体を作図する方法は、ワープロソフトの罫線の引き方をイメージしてもらえるとわかりやすい。罫線を引く時には平面上の始点と終点を指定してその間を線で結ぶようになっている。立体グリグリでは、X、Y、Z、-X、-Y、-Zの6つのボタンを使い、画面上の仮想空間上のポインタを動かし、始点と終点を指定すればその間の空間に線が引かれる。もし間違えたら消しゴムのボタンを押せば何度でもやり直すこともできる。ポインタの移動量や作図できる空間の大きさなどはオプションで指定できる。こうした操作性はWindows版になり大きく改善されている。

「立体グリグリ」で立体を描く時には、この操作を何度も繰り返すことになる。勝手に立体ができるというようなことはない、自分で考えながらひらすら空間に線を引いていかなければならない。慣れるまでには多少の訓練が必要だが、一度慣れてしまえば操作で戸惑うようなこともなくなる。立体グリグリで立体を描くことで、空間的に考える力をトレーニングすることになる。

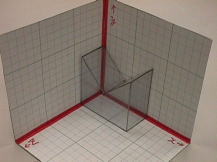

3) 補助教材

「立体グリグリ」の考え方がなかなか理解できない子のために、透明な立体模型と紙の座標をつくり、手にとりながら考えられるようにしている。今どの場所にポインタがあって今からどこに動かそうとしているのか模型と画面を照らし合わせながら入力させる。

4) 授業書

3次元作図をマスターさせるためには、授業書を用いた個別学習が必須となる。簡単な立体から徐々に高度な立体になっていき、最終的には、第三角法による正投影図で描かれた立体を「立体グリグリ」に打ち込む課題まで設定してある。

3. 「立体グリグリ」の授業

1) 授業の流れ

授業は6時間を想定している。

(ア) 1時間目「立体グリグリを使って、立体を自由に動かすことができる」

授業者が「立体グリグリ」を動かし、先輩達がこれまでに作成した立体をいくつか見せ簡単に操作を説明した上で、子ども達にすぐに操作させてしまう。最後に次の時間から立体を自分でつくってもらうと伝え、次時への関心を高めておく。

(イ) 2時間目~3時間目「立体グリグリを使って、立体を描くことができる」

まず最初に、紙の座標と透明立体模型を実体投影機で映し出し、これから入力しようとする立体を生徒全員にイメージさせる。その上で授業者が「立体グリグリ」をマウスで操作しながらその場で立体を完成させる。子ども達はこれをみながら操作のイメージをつかみ、各自で操作してみる。

子ども達は、2(4)で紹介した授業書を使い,個別に学習を展開していく。つまずきを減らしたいならば、最初は隣の生徒と協力して2人で相談しながら入力させるようにするとよい。授業者は、先の透明立体模型なども併用しながら、生徒の個別のつまずきに対応していくことで、全員が3次元作図ができるようにフォローする。同時に、入力が完了した生徒には検印を与えていく。

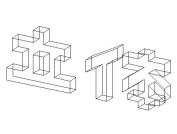

(ウ) 4時間目~5時間目「立体グリグリを使って、自分で考えた立体を描くことができる」

自分で考えた立体を「立体グリグリ」に入力していく、まずは簡単なアルファベットの立体文字などからはじめさせる。操作の難易度を上級にするとポインタが細かく動くようになり、描ける空間もかなり大きくなる。

いろいろと操作しているうちに、子ども達は独自のアイディアを思いつくことが多い。授業者の仕事は、そうした子どものアイディアを実現するためのアドバイスである。

ネットワークが組まれているならば、共有フォルダーにも保存させることで、授業の最後などに各自が共有フォルダーに保存した作品を全員に見せるような展開も考えられる。

(エ) 6時間目「現実社会で行われているコンピュータを使った設計を知る」

CAD関係の雑誌に掲載されている携帯電話や、車、家電製品などのCADの図面を、実体投影機などを用いて生徒全員に提示し、現実に身の回りのもののほとんどがこうしてコンピュータ上で設計されていることを伝える。続いてビデオを用いて、CADで設計されたデータをもとに工作機械が動き製品が完成するまでを把握させる。

「立体グリグリ」の授業のまとめとして、最後に授業を通して感じたこと、考えたことを書き出し、互いに発表しあう。

2) オリジナル立体をつくる

子ども達が一番生き生き授業に取り組むのは、自分で考えたオリジナル立体を作っている時である。誰もが真剣に画面に向かってひたすらマウスを動かしている。自分のアイディアを実現するにはどうしたらよいのか立体を動かしながら真剣に考えている。

ある男子生徒に、どんな立体を作ろうとしているのか聞いてみた。言葉で説明しようとしてもうまく伝わらないので、彼は黒板のところまでいって、図面を書いて説明してくれた。どんな形をつくろうとしているのかはっきりわかった。図面の描き方は適当だけども、彼の頭の中には、既にその立体がしっかりとできあがっていた。

ある女子生徒は猫をつくるという。本当にできるのか少し不安に思いながらみていると失敗することもなく着実にできあがっていく。犬なのか猫なのか区別はつかないけど、どこにどういう線が必要なのか、彼女の頭の中にはしっかりとした立体が完成していた。

他のある男子生徒は、立体的な模様を描きはじめた。隣の生徒が「すごい!」というと何人もの生徒が集まってきて、「きれ~」「おもしろ~い」と賞賛の嵐になった。子ども達が頭の中で考えた立体を形にしていくと、毎回思いもよらない立体が仕上がっていく。

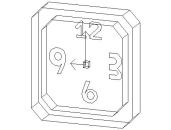

立体文字、滑り台、ドーモ君、猫、ブランコ、ロボット、車、ピアノ、野球場、時計、マシンガン、庭付き一戸建て、これらはすべてこの2年間で生徒達がつくりあげた作品である。彼らの発想はとどまるところを知らない。

3) 「立体グリグリ」の授業からIT革命を考える

NHKの「IT・情報技術革命の衝撃②」(平成12年5月14日放映)という番組で、携帯電話の金型を3次元CADを駆使して設計し、そのデータを工場に送り工作機械で自動的に加工する様子が紹介された。そこで「立体グリグリ」の最後の授業では、録画したこの番組の一部(冒頭の約8分間)をビデオで子ども達に見せることにしている。

画面には、新宿の超高層ビルのオフィスで、コンピュータ上に表示された携帯電話をマウスで自由に動かしながら設計する様子が映し出される。子ども達は、「立体グリグリ」で様々な立体を描いてきた。だから、その人たちがどんな仕事をしているのか類推することができる。以下はそのときの子ども達の感想である。